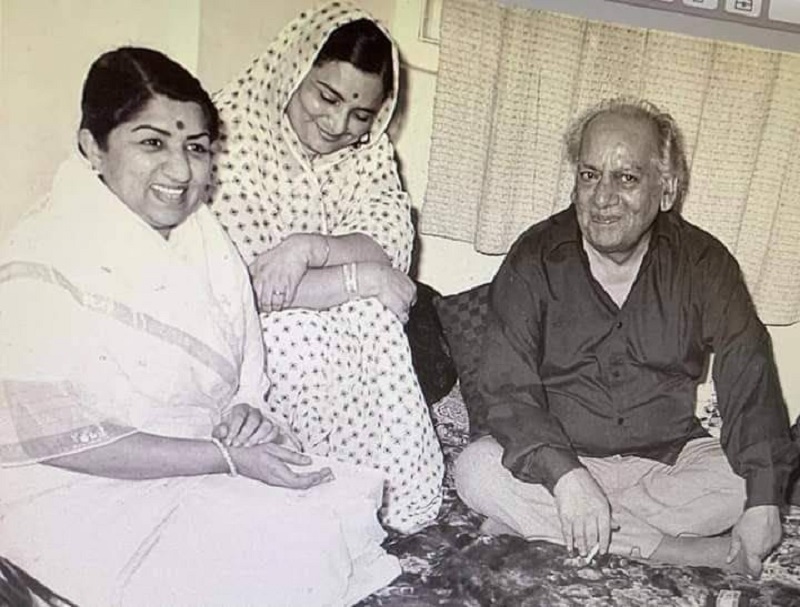

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़: वो शायर जिनकी नज़्मों से आज के तानाशाह भी कांपते हैं…

By मनीष आज़ाद

(भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे रूमानी और क्रांतिकारी शायरों में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ (1911-1984) दर्जा सबसे ऊंचा है। एक ऐसा शायर जिसे जितनी शिद्दत से पाकिस्तान में याद किया जाता है, उतनी ही शिद्दत से भारत में याद किया जाता है। पूरी दुनिया में उनकी नज़्में आज भी अंधेरे में रोशनी जैसी हैं। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ 40 साल पहले उनकी लिखी नज़्म हम देखेंगे पर हाल ही में भारत में विवाद उठाने की कोशिश की गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर मुल्क के तानाशाह आज भी फ़ैज़ की नज़्म से कितने भयभीत हैं. फ़ैज़ अहमद फ़ैज की 38वें स्मृति दिवस पर विशेष। सं.)

“नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तुजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही”

जहां ग़ालिब की शायरी रोजमर्रा के जीवन के जद्दोजहद को व्यक्त करने का बेहतरीन मुहावरा उपलब्ध कराती है, वही फ़ैज़ के नज़्म और शायरी प्रगतिशील/क्रांतिकारी आंदोलन की जद्दोजहद को व्यक्त करने का बेहतरीन मुहावरा बन जाती है।

लेकिन यह यूं ही नहीं हो गया। जहां ग़ालिब को यह हासिल करने के लिए जीवन से एक फ़कीराना दूरी बनानी पड़ी-

“उग रहा है दर-ओ-दीवार से सब्ज़ा ‘ग़ालिब’, हम बयाबाँ में हैं और घर में बहार आई है”

यह वही कह सकता है जो जीवन मे गहरे धंसे होते हुए भी जीवन से दूर हो। फ़ैज़ भी जीवन मे गहरे धंसे शायर है, लेकिन उतने ही दूर भी हैं-

“जिस धज से कोई मक़्तल में गया वो शान सलामत रहती है

ये जान तो आनी जानी है इस जाँ की तो कोई बात नहीं”

ये भी पढ़ें-

- फिल्मकारों का फिल्मकार गोदार, जो फिल्मों को दुनिया बदलने का माध्यम मानते थे

- मराठी के जनकवि लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जिन्हें महाराष्ट्र का गोर्की कहा गया

उस दौर के शायर…

फ़ैज़ उस दौर में लिख रहे थे, जब मौत में जीवन की उम्मीद और जीवन में मौत की खूबसूरती देखी जाती थी।

“जीने के लिए मरना

ये कैसी सआदत है

मरने के लिए जीना

ये कैसी हिमाक़त है” (फ़ैज़ द्वारा ‘नाज़िम हिकमत’ की कविता का अनुवाद)

जब दुनिया का एक तिहाई हिस्सा लाल हो चुका था और तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों में साम्राज्यवाद की चूलें हिलने लगी थीं। हालांकि फ़ैज़ की मशहूर नज़्म ‘हम देंखेंगे’ 1979 की है, लेकिन यह उसी समय की चेतना का हिस्सा है-

“जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गरां, रुई की तरह उड़ जाएँगे

हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़-धड़ धड़केगी….”

यही कारण था कि यह नज़्म ‘सीएए (CAA) विरोधी आंदोलन’ का ‘बैनर-गीत’ बन गया। इस गाने पर जो विवाद हुआ उससे भी बहुत कुछ हम समझ सकते हैं।

फ़ैज़ की यह नज़्म हमारी सांझी विरासत और सांझी चेतना का प्रतीक भी है। लेकिन पिछले 20-30 सालों से हमारी इस विरासत को खंड-खंड करने का प्रयास किया गया है।

‘सीएए (CAA) विरोधी आंदोलन’ इसी सांझी चेतना और सांझी विरासत को पुनर्स्थापित करने का एक साहसी प्रयास भी था।

और यही कारण है कि इस आंदोलन ने अपने ‘बैनर-गीत’ के रूप में इकबाल बानो की ज़बरदस्त आवाज़ में गाये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के इस शानदार गीत को चुना।

इस गीत को समझने के लिए जिस ‘ज्ञानात्मक संवेदना’ और ‘संवेदनात्मक ज्ञान’ की जरूरत है, अफसोस कि वह समाज में बढ़ती कट्टरता और ध्रुवीकरण के कारण निरंतर कम होती जा रही है।

ये भी पढ़ें-

- या तो बंदूक या बेड़ी, सबकुछ या कुछ भी नहीं, हम सब या कोई नहीं! -बर्तोल्त ब्रेख्त की कविता

- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म

फ़ैज़ की नज़्मों पर बैन

2016 में मुंबई फ़िल्म फेस्टिवल में फ़ैज़ द्वारा लिखित फ़िल्म ‘जागो हुआ सवेरा’ को प्रतिबंधित कर दिया गया था और 2018 में फ़ैज़ की बेटी मुनीज़ा हाशमी को नई दिल्ली में आयोजित ‘एशिया मीडिया समिट’ में नहीं आने दिया गया था।

इससे आप फ़ैज़ के साथ सत्ता के रिश्ते को आज भी आसानी से समझ सकते हैं।

जर्मन कवि गोथे (Goethe) का एक बेहद मशहूर उद्धरण है- “हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, उन्हीं से हमारा व्यक्तित्व बनता है।” (We are shaped and fashioned by what we love.)

फ़ैज़ बहुत प्यार से लिखते हैं- ‘मैं महिलाओं के झुंड में पला बढ़ा।….उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती सभ्य बनाया।….और इसी कारण मैंने कभी अपने जीवन में किसी के प्रति कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।’

इन्हीं महिलाओं में उनकी होने वाली बीवी एलिस [Alys] भी थी, जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण भारत से इंग्लैंड नहीं लौट पायी थीं।

1941 में एलिस के साथ उनका निकाह शेरे कश्मीर कहे जाने वाले ‘शेख अब्दुल्ला’ की ज़ेरे निगाह में हुआ। इस विवाह में एक ‘शपथ पत्र’ तैयार किया गया था जो उस वक़्त के लिहाज से काफी प्रगतिशील था। इसमें तलाक के अधिकार के अलावा ‘एक पत्नी प्रतिबद्धता’ [monogamy] को भी प्रमुखता से रखा गया था।

गोथे का उपरोक्त कथन फ़ैज़ की युवावस्था पर और भी सटीक रूप से लागू होता है। सज्जाद जहीर, इस्मत चुगताई, कृष्णचंदर, उपेन्द्रनाथ अश्क, साहिर लुधियानवी, सिब्ते हसन.. जैसे लोगों की सोहबत में उनकी जवानी और उनकी रचनाएं दोनों परवान चढ़ी।

एक संवेदनशील पत्रकार

‘प्रगतिशील लेखक संघ’ के माध्यम से इन रचनाकारों ने एक सांस्कृतिक तूफ़ान का निर्माण शुरू कर दिया था, जिसकी अनुगूंज आज भी महसूस की जा सकती है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश के विभाजन पर लिखी उनकी नज़्म-

“हम के ठहरे अजनबी इतने मदारातों के बाद

फिर बनेंगे आश्ना कितनी मुलाक़ातों के बाद”

हम सबकी ज़ुबान पर है। लेकिन 1947 के विभाजन पर फैज़ द्वारा की गयी साहसपूर्ण रिपोर्टिंग बेमिसाल है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उस वक़्त फैज़ ‘द पाकिस्तान टाइम्स’ [The Pakistan Time] के सम्पादक थे.

इसी पृष्ठभूमि से फैज़ की वह कालजयी रचना निकली थी-

“ये दाग़ दाग़ उजाला, ये शबगज़ीदा सहर

वो इन्तज़ार था जिस का, ये वो सहर तो नहीं..

..चले चलो कि वो मंज़िल अभी नहीं आई”

1951 में फैज़ को अन्य दूसरे कम्युनिस्टों के साथ ‘रावलपिंडी कांसपिरेसी केस’ में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल जेल में बिताने पड़े। शायद यही सन्दर्भ था जब उन्होंने लिखा-

“वो बात सारे फ़साने में जिसका जिक्र न था,

वो बात उन्हें बहुत नागवार गुज़री है”

‘रावलपिंडी कांसपिरेसी केस’ बहुत कुछ आज के ‘भीमाकोरेगांव षडयंत्र केस’ से मिलता है. वहां फैज़ अहमद फैज़ थे तो यहाँ वरवर राव।

इस जेल जीवन के दौरान उनकी दो किताबें आयी -‘दस्ते-सबा’ और ‘ज़िन्दां-नामा’। इस जेल जीवन और इन दो किताबों ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया।

जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बदली राजनीतिक परिस्थिति में दोस्तों की सलाह पर वे बेरूत चले गये और वहाँ से काफी दिनों तक समाजवादी-साहित्यिक पत्रिका ‘लोटस’ निकालते रहे।

आवाम के शायर

इसी दौरान वे ‘एडवर्ड सईद’ और ‘यासर अराफात’ जैसी शख्सियतों के संपर्क में आये और इसी दौरान उन्होंने बहुत सी शानदार नज्में फिलिस्तीन सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध आन्दोलनों पर लिखीं-

“तेरे आदा ने किया एक फिलिस्तीन बर्बाद

मेरे जख्मों ने किया कितने फिलिस्तीन आबाद”

अली मदीह हाशमी [Ali Madeeh Hashmi] द्वारा लिखित फैज़ की चर्चित जीवनी का नाम ‘लव एंड रेवोलुशन’ [Love and Revolution] है. यह दो शब्द उनके समस्त जीवन और रचना का मानो ‘कोड’ हो-

“मक़ाम ‘फ़ैज़’ कोई राह में जचा ही नहीं

जो कू-ए-यार से निकले तो सू-ए-दार चले”

फ़ैज़ की कविता का आधार शोषण विहीन समाज की स्थापना में उनका अटूट विश्वास था। आज के अधिसंख्य रचनाकारों और फ़ैज़ के बीच यही बुनियादी अंतर है।

1962 में ‘लेनिन शांति पुरस्कार’ ग्रहण करते हुए फ़ैज़ ने जो बातें कही थीं, वो आज कहीं अधिक प्रासंगिक हो चुकी हैं-

“……यह तभी संभव है जब मानव समाज की आधारशिला लालच, शोषण और मालिकाने पर न टिकी हो, बल्कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और हरेक के कल्याण पर टिकी हो…मेरा भरोसा है कि वह मानवता जिसे कभी भी इसके दुश्मन परास्त नहीं कर सके, अंततोगत्वा युद्ध, घृणा और क्रूरता के बावजूद सफल होगी।”

मानो इसी बात को नज़्म में व्यक्त करते हुए उन्होंने वह महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी जो आज सत्ता से आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली प्रतिरोधी ताकतों के लिए एक मुहावरा बन चुका है-

“यूँ ही हमेशा उलझती रही है ज़ुल्म से ख़ल्क़

न उनकी रस्म नई है, न अपनी रीत नई

यूँ ही हमेशा खिलाये हैं हमने आग में फूल

न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई “

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)