हिंदी सिनेमा पर समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : Part-5

By मनीष आज़ाद

हिंदी पर आते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो 1966 में बनी ‘भुवन शोम’ (मृणाल सेन) और 1969 में बनी ‘उसकी रोटी’ (मणि कौल) से समानांतर सिनेमा की शुरुआत मानी जा सकती है।

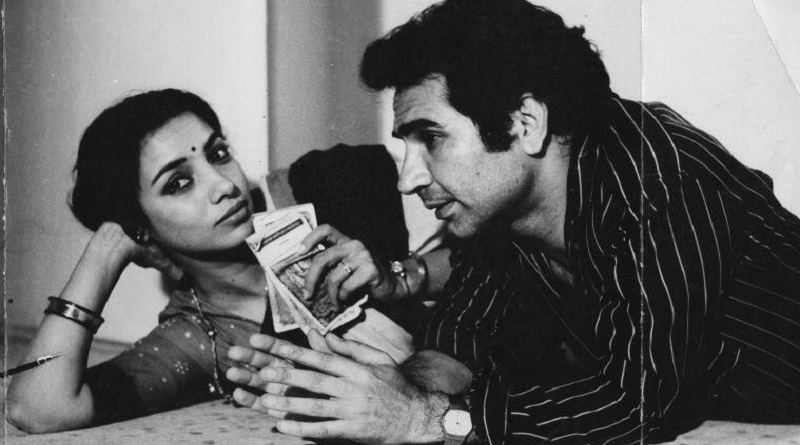

लेकिन नक्सलबाड़ी आन्दोलन के बाद आप देखेंगे तो बड़ा नाम ‘श्याम बेनेगल’ और ‘गोविन्द निहलानी’ का आता है। श्याम बेनेगल ने 73 में ‘अंकुर’ बनाई। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी ‘गोविन्द निहलानी’ ने की थी।

संवाद ‘सत्यजीत दुबे’ ने लिखा था। फिर 75 में ‘निशांत’ आयी। इसे ‘विजय तेंदुलकर’ ने लिखा था। संवाद फिर से सत्यजीत दुबे ने लिखा। ‘अंकुर’ नक्सल आन्दोलन से सीधे प्रभावित थी।

गाँव में दलित का, विशेषकर दलित महिला का जो शोषण है, उसे यहाँ दिखाया गया है। अंतिम दृश्य बहुत ही ख़ास है। 2013 में आयी ‘नागराज मंजुले’ की मराठी फ़िल्म फ़ैड्री (Fandry) यदि आप देखेंगे तो इससे रिलेट कर पाएंगे। फ़ैड्री (Fandry) के अंतिम दृश्य में बच्चा सीधे ढेला मारता है, जो कैमरे के लेन्स पर जाकर लगता है।

यह उसका प्रतिरोध है। ठीक ऐसे ही ‘अंकुर’ के आख़िरी दृश्य में शबाना आजमी का छोटा बच्चा, उस सामंत को ढेला मारता है, जिसने उसकी माँ का शोषण किया है। यहीं पर फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। यह एक नयी चेतना थी। दिलचस्प है कि सत्यजीत रे ने बेनेगल की इस फ़िल्म पर लिखते हुए इसके अंत की आलोचना की है।

ये भी पढ़ें-

- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : बांग्ला फ़िल्में Part-3

- समानांतर सिनेमाः गैर तेलुगु लोगों द्वारा बनाई गईं तेलुगु फ़िल्में : Part-4

सत्यजीत रे ने फ़िल्म की तारीफ़ करते हुए लिखा कि अंत में बच्चा जो ढेला मारता है, वह कलात्मक नहीं है। वह नहीं होता तो फ़िल्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होती।

लेकिन यही अंतिम दृश्य तो नक्सलवाद की परंपरा से फ़िल्म को जोड़ता है। वरना तो यह फ़िल्म नक्सलवादी आन्दोलन के पहले भी बन सकती थी।

अच्छी फ़िल्में नक्सलवादी आन्दोलन के पहले भी बनी हैं। लेकिन जो अंतर आ जाता है वह यह कि अब फ़िल्में एक ख़ास दिशा की ओर संकेत भी कर रही हैं।

तेलंगाना आन्दोलन में एक क्रूर सामंत का घर पूरा तबाह कर दिया गया था। उसी पर आधारित है ‘निशांत’ फ़िल्म। गिरीश कर्नाड अध्यापक हैं, गाँव वालों को संगठित करते हैं। गाँव वाले मिलकर उस क्रूर सामंत का पूरा किला ढहा देते हैं ।

इसके बाद ‘गोविन्द निहलानी’ का नाम आता हैं। गोविन्द निहलानी की महत्वपूर्ण फ़िल्म ‘हज़ार चौरासी की माँ’ है, ‘आक्रोश’ है। विजय तेंदुलकर ने ही ‘आक्रोश’ की पटकथा लिखी थी।

ये भी पढ़ें-

- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव- Part-1

- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : मलयालम सिनेमा Part-2

इसके अलावा निहलानी की महत्वपूर्ण फ़िल्म ‘पार्टी’ है। यह मराठी के ‘महेश एन्चुक्वार’ के एक नाटक पर आधारित है। पटकथा भी उन्होंने ही लिखा था। ‘पार्टी’ एक बेहतरीन फ़िल्म है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इन फ़िल्मों ने पहले से चली आ रही कई परिपाटियों को भी तोड़ दिया। जैसे की एक परिपाटी ये थी कि फ़िल्म में शुरुआत, मध्य (क्लाइमेक्स) और अंत होना चाहिए।

लेकिन ‘पार्टी’ फ़िल्म को आप कहीं से भी देखना शुरू कर सकते हैं। फ़िल्म एक ही रात की कहानी है। एक पार्टी चल रही है और पार्टी में मध्य वर्ग के लोग हैं। ज़्यादातर कला जगत के लोग हैं। वे किस तरह से पाखंड करते है, उसे बेहतरीन तरीके से यहां दिखाया गया है।

‘आर्ट सोसाइटी’ का एक तबका किस तरह से सत्ता के साथ नाभिनाल बद्ध है, उसे यहां बहुत ही बेबाक तरीके से दर्शाया गया है। इसमे अमित एक अनुपस्थित कलाकार है, लेकिन इसकी उपस्थिति पूरी फ़िल्म पर छायी रहती है।

अमित नक्सली है और कवि भी है। वह गाँव में जाकर काम कर रहा है। अमित का दोस्त ओमपुरी इस पार्टी में आता है और बोलता है- ‘आप कलाकार के रूप में जीवित रहना चाहते हैं या मनुष्य के रूप में जीवित रहना चाहते हैं’।

मुझे लगता है कि यह सवाल आज हमारे सामने भी है। हम पहले मनुष्य है या कलाकार। आगे वह कहता है- ‘यदि मनुष्य हैं तो मनुष्य की पीड़ा के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। मनुष्य की पीड़ा, यानी बगल के गाँव में जो हो रहा है, किसानों, नौजवानों का जो टार्चर हो रहा है वह मनुष्य के रूप में ही हो रहा है। कलाकार के रूप में जुड़ने से पहले आपको मनुष्य के रूप में उनसे जुड़ना होगा।

ये भी पढ़ें-

- एक ज़रूरी फ़िल्म Mephisto: एक कलाकार जिसने अपनी आत्मा नाज़ियों को बेच दी

- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म

तब जाकर आप का कलाकार जागृत होगा। यदि आप मनुष्य के रूप में जुड़ने से पहले, कलाकार के रूप में उन किसानों, नौजवानों से जुड़ेंगे तो आपकी रचना खोखली होगी।’ इसके बाद समाज में स्थापित माने जाने वाले साहित्यकार ‘बरवे जी’ अपनी आत्मालोचना करते हुए कहते हैं- ‘हमारे ख़ूबसूरत शब्दों में भूसा भरा हुआ है। हम तो इसलिए लिखते हैं कि लिखना है’।

इस तरह की बहस होती है इस साहित्यिक पार्टी में। बेहतरीन फ़िल्म है यह। इसे कई–कई बार देखने की ज़रूरत है। इसके बाद उनकी अगली फ़िल्म ‘आघात’ आयी, जो ट्रेड यूनियन संघर्ष के बारे में थी। इसे भी विजय तेंदुलकर ने ही लिखा था।

इस परंपरा में और भी बहुत सी फ़िल्में हैं। ‘एम. एस. सथ्यु’ की महत्वपूर्ण फ़िल्म ‘गर्म हवा’ है, जो इसी दौरान आई थी। इसका अंतिम दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह फ़िल्म अगर नक्सल आन्दोलन से पहले बनती तो शायद उसका अंत वह नहीं रहता।

ये भी पढ़ें-

- स्वतंत्रता आंदोलन के भुला दिए गए 15 नायक जिनसे कांपती थी अंग्रेज़ी हुकूमत: ‘द लास्ट हीरोज़’ का विमोचन

- ‘कैंडल्स इन द विंड’ : खुदकुशी के साये में पंजाब की महिलाओं की ज़िंदगी

यानी सईद मिर्ज़ा साहब जब बाध्य होकर पाकिस्तान जाने की जिद कर लेते हैं और जाने लगते हैं तो उन्हें रास्ते में मजदूरों का एक जुलूस दिखाई देता है। जुलूस में ‘इन्कलाब–जिदाबाद’ के नारे लग रहे हैं।

‘फ़ारुख शेख’ जो सईद मिर्ज़ा साहब का बेटा है, अपने पिता से बोलता है कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। इस जुलूस में शामिल हो जाना चाहिए। अंत में दोनों पाकिस्तान जाने का इरादा छोड़कर उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं।

आज के दौर में जो कलावादी लोग हैं, उनको लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा है, कला को ऐसे नहीं होना चाहिए, कला को बहुत मुखर नहीं होना चाहिए, कला को मौन रहना चाहिए आदि, आदि। लेकिन उस समय की ‘सेंसिबिलिटी’ यही थी।

इसी तरह जब आप ‘जॉन फोर्ड’ की मशहूर फ़िल्म है ‘द ग्रेप्स ऑफ़ राथ’ (The Grapes of Wrath) का अंत देखेंगे तो आपको यहाँ भी प्रोपोगंडा लग सकता है। फ़िल्म के अंत में मुख्य पात्र अपनी मां से बोलता है- ‘मैं कम्यून में जा रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी में जा रहा हूँ। क्योंकि मुझको मजदूरों–किसानों की लड़ाई लड़नी है’।

ये भी पढ़ें-

- एक ज़रूरी फ़िल्म ‘चिल्ड्रेन ऑफ हैवेन’; मासूमियत की खुशबू के 25 साल

- एक ज़रूरी फिल्म: ग्रेप्स ऑफ़ राथ, मंदी में अमेरिकी मजदूरों के संघर्ष की दिलचस्प कहानी

यह आन्दोलन का प्रभाव होता है कि वह रचनाकारों को खुल कर बोलना सिखाता है। जब आन्दोलन का प्रभाव नहीं रहता है तो लोग खुल कर बोलने से हिचकते हैं। उन पर ये दबाव रहता है कि अगर हम खुल कर किसानों-मजदूरों की राजनीति पर बोलेंगे तो हम पर यह आरोप लग जाएगा कि आप कला जानते ही नहीं हैं। आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।

‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ सईद मिर्ज़ा की 1980 की फ़िल्म है। यहाँ भी अंतिम दृश्य में नसीरुद्दीन शाह, मजदूरों के आन्दोलन में, उनके साथ सीधे-सीधे शामिल हो जाता है। आज ऐसी फ़िल्में कोई बनाएगा तो इन दृश्यों से शायद परहेज़ करे। 1985 में प्रकाश झा की ‘दामुल’ आयी। क्या बेजोड़ फ़िल्म थी।

अंतिम दृश्य में दलित नायिका ‘लॉ एंड आर्डर’ को अपने हाथो में ले लेती है और हंसिया से गाँव के क्रूर सामंत का गला काट देती है। खून स्क्रीन पर बिखर जाता है और फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। यह फ़िल्म सीधे- सीधे नक्सल आन्दोलन की जो ‘सेंसिबिलिटी’ थी, जो विचारधारा थी, उसको सामने रखती है।

महिलाओं के संघर्ष पर ‘केतन मेहता’ की ‘मिर्च मसाला’ है। याद आती है – ‘कैथर कला की औरतें’।अगर औरतें नक्सल आन्दोलन में नहीं लड़ी होती, तो ‘मिर्च मसाला’ भी नहीं बनती।

‘एक रुका हुआ फैसला’ बासु चटर्जी की फ़िल्म है। बासु चटर्जी भी बहुत चुप-चुप फ़िल्में बनाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई सीधा लेना देना नहीं रहता है। लेकिन ‘एक रुका हुआ फैसला’ मुखर फ़िल्म है।

यहाँ तमाम संवादों के बहाने न्यायपालिका के तमाम जातिवादी और वर्गीय पूर्वाग्रहों को उजागर किया गया है। हालाँकि यह एक अंग्रेजी फ़िल्म ‘12 एंग्री मेन’, का एक तरह से रीमेक है। लेकिन एक शानदार रीमेक है।

सईद मिर्ज़ा की एक और महत्वपूर्ण फ़िल्म है, ‘सलीम लंगड़े पर मत रो’। इन्हीं की 1992 के दंगों पर बनी ’नसीम’ है। कुंदन शाह की ’जाने भी दो यारो’ भ्रस्टाचार पर जबरदस्त व्यंग (सटायर) है।

महेश भट्ट ने 1980 में ‘अर्थ’ बनाई। यह ‘नारी चेतना’ की एक बेहतरीन फ़िल्म है।

ये भी पढ़ें-

- मट्टो की साइकिलः यह फिल्म हर मज़दूर को क्यों देखनी चाहिए?

- ‘गायब होता देश’ और ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ : एक ज़रूरी उपन्यास और डाक्युमेंट्री

इस दौरान अभिनय में भी काफी प्रयोग हुए। ‘अर्थ’ में शबाना आज़मी का अभिनय देखिये। जब शबाना आज़मी रोती है तो वह दरअसल रोती नहीं, रोने को दबाती है, रोने की फीलिंग को ‘supress’ करती हैं। इसका दर्शकों पर ज़बरदस्त असर होता है।

शबाना आज़मी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने उसे सचेत तरीके से किया था। शबाना आज़मी ने कहा- ‘मैं फ़टकर रो देती तो मैं दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाती। लेकिन मैं दर्शकों को बहा ले जाना नहीं चाहती थी। मैं अपनी स्थिति समझाना चाहती थी, इसलिए मैं अपना दुःख रोक रही थी, और जितना ज़्यादा मैं रोक रही थी उतना ज़्यादा वह प्रभावी हो रहा था।’

तो ये एक मोटा मोटी दृश्य है भारतीय सिनेमा का। निश्चित ही बहुत सारा छूट गया है। जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे उड़िया सिनेमा आदि।जारी…

(लेखक प्रगतिशील फ़िल्मों पर लिखते रहे हैं। विश्व सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आंदोलन के अंतरसंबंध को मोटा मोटी समझने के लिए लिखा गया ये एक लंबा लेख है जिसे छह हिस्सो में बांटा गया है और शृंखला में प्रकाशित होगा। इस लेख की यह पांचवीं कड़ी है। )

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

(वर्कर्स यूनिटी के फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)