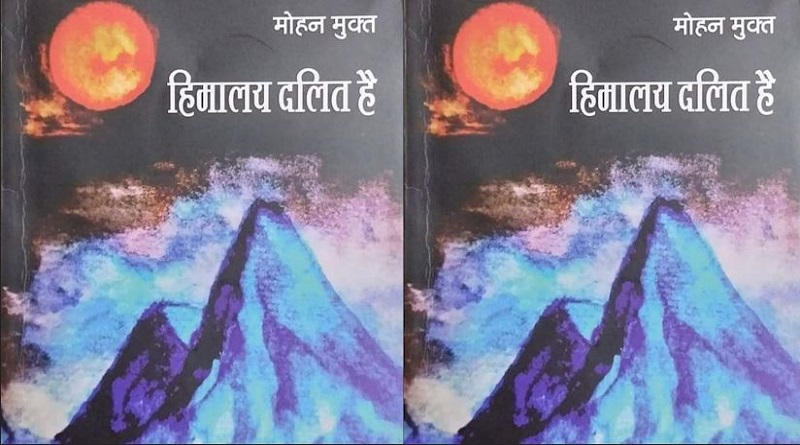

‘हिमालय दलित है’ : उत्तराखण्ड के जातिगत अन्तरविरोधों को उजागर करता काव्य संग्रह

By चन्द्रकला

पहाड़ के सामाजिक व सांस्कृतिक यर्थाथ को बयां करती युवा कवि मोहन मुक्त की हाल में प्रकाशित पुस्तक है ‘हिमालय दलित है’।

इसमें संग्रहित कविताएं उत्तराखण्डी समाज में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज में मौजूद जातीय व लैंगिक विभेद, उत्पीड़न को परत दर परत बेनकाब करती ब्राह्मणीय परम्पराओं, आचार-व्यवहार को भेदते हुए पाठकों के समक्ष तीखे प्रश्न खडे़ करती हैं।

भारत जैसे स्तरीकृत समाज में जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त हमारा पूरा जीवन जाति से संचालित होता है। दलितों, दमितों, शोषितों और औरतों को हमेशा हाशिये पर रखा जाता है।

उनकी उपेक्षा, अपमान, पीड़ा और यर्थाथ के साथ अपने जीवन की पीड़ा और आक्रोश को जोड़कर पाठकों के समक्ष नग्न सच्चाई को लाने का बेबाक और सहासिक प्रयास किया है, ‘हिमालय दलित है’ के लेखक मोहन ने।

ब्राह्मणवादी व पितृसत्तात्मक वर्चस्व की जिस संस्कृति से हमारा समाज संचालित होता है, शहरी परिवेश व संस्कृति के बीच में रहते हुए जातिगत अन्तरविरोधों को गहराई से न समझ पाने वाले मेरे जैसे पाठकों को यह पुस्तक एक दृष्टि देने में कामयाब होगी।

आज भी भारत में जाति और लिंग के आधार पर हर स्तर, हर जगह भेदभाव होता है। वर्चस्वशाली वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त किये बिना समाज में बराबरी व समानता स्थापित नहीं की जा सकती है इसलिए समाज के बुनियादी अन्तरविरोधों को समझना जरूरी है।

ये भी पढ़ें-

- उत्तराखंड ऑनर किलिंगः जगदीश के साथ बेटी की भी हत्या करना चाहते थे मां बाप

- शामली में ऑनर किलिंग, पिता ने बेटी की हत्या कर जलाया शव

पुस्तक में भावनात्मक व सांस्कृतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर भी कई बुनियादी प्रश्न उठाये गये हैं।

जब पंक्ति दर पंक्ति, पेज दर पेज आप गम्भीरता कविताओं को पढ़ने लगते हैं तो आपकी आंखों में दलितों, दमितों और औरतों के साथ होने वाले घृणित और हिंसक व्यवहार की तस्वीरें तैरने लगती हैं।

यदि आप संवेदनशील हैं तो आप उस पीड़ा व संवेदना को भीतर तक महसूस करने लगते हैं और आपके मन में भारतीय समाज की घृणित जातीय संरचना के खिलाफ़ नफ़रत पैदा होने लगती है।

कविताओं में केवल भाषा-शैली के प्रतिमानों को ही नहीं पलटा गया है, बल्कि बहुत ही दार्शनिक अन्दाज़ में एक ऐसे समाज को बनाने की बात भी की गयी है।

जहां साम्य हो और वर्चस्व की संस्कृति व सत्ता का अस्तित्व नहीं रहेगा और महज़ इन्सान रहेगा। कवि जातीय और लैंगिग विभेद को वर्चस्वशाली संस्कृति की उपज मानता है।

उन्होंने जिन स्त्रियों को अपनी पुस्तक समर्पित की है, उन स्त्रियों ने पितृसत्ता के साथ ही जातीय वर्चस्व को भी चुनौती देने का साहस किया था, इस पुस्तक की एक खासियत यह भी है।

जातीय उत्पीड़न और पितृसत्ता की वर्चस्वशाली संस्कृति पर कवि की कलम जितनी तीखी चली है, प्रेम कविताओं में वही कलम फूलों की कोमल संवेदनाओं को सहेजती नज़र आती है।

कवि ने साहित्य के स्थापित प्रतीकों, बिम्बों, भाषा, स्वीकृतियों व मानदण्डों से परे जाकर हिमालय को दलित माना है। इक़बाल की पंक्तियों के माध्यम से कवि उस दास्तां से रूबरू करवाता है, जब पुरातन आदिमानव ने हिमालय का दामन थामा था।

जिस वक्त हिमालय में मूल जनजातियां कोल, मुंडा और किरात रहते थे, जिन्दगी सीधी-सादी थी, कोई राज्य व वर्चस्वशाली सत्ता नहीं थी। लेकिन बाद के दिनों में आये वर्चस्वशाली सवर्णों ने यहां के मूल निवासियों के श्रम का दोहन कर उन्हें निचली श्रेणी में धकेल दिया। हिमालय को कवि ने दलित कहा है।

ये भी पढ़ें-

- ‘गायब होता देश’ और ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ : एक ज़रूरी उपन्यास और डाक्युमेंट्री

- भावी पीढ़ियों के नाम- बर्तोल्त ब्रेख्त की कविता

उनका मानना है कि ‘जब इन्सान दलित हो सकता है तो पहाड़ क्यों नहीं? इस चुनौती को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक लम्बा सम्पदकीय लिखा है। हालांकि पूरी पुस्तक में मौजूद सामग्री अपने आप ही सारी दास्तां को बयां कर रही है, ‘हिमालय दलित है’ कविता स्वयं भी।

बहेलिया, कसाई, जल्लाद आदि नकारात्मक तौर पर स्थापित किये गये शब्दों को नाज़ी कविता के माध्यम से सकारात्मकता प्रदान करता है कवि।

उनका कहना है कि ये श्रमिक होते हैं शासक नहीं, जो शासक होता है, शोषक होता है वही नाजी़ है, श्रमिक कभी नाज़ी या शोषण करने वाला नहीं होता है।

कवि अपने जीवन की पीड़ा, अपमान और तिरस्कार, अलग-अलग दौर की अलग-अलग घटनाओं, पलों, को कभी खूबसूरती से व्यक्त करता है तो कभी अपने भीतर सुलगती आंच को शब्दों में पिरो कर आग के माफिक धधकते सवाल खड़ा कर देता है।

पुस्तक का संयोजन बहुत संजीदगी के साथ किया गया है। कवि फूलों के माध्यम से अपनी प्रेम की कोमलता व्यक्त करता है।

वह फूलों में जीवन देखता है, उनकी संवेदना उसको भीतर तक छूती है। फूलों को तोड़ने का हक किसी को भी नहीं देना चाहता है वह, स्वयं को भी नहीं। रात की रानी से कवि का खूबसूरत प्रेम संवाद बहुत ही जीवन्त और अदभुत है।

पहली कविता ‘फूल’ खूबसूरत प्रेम कविता है, कुछ कविताएं खास विषयों से सम्बन्धित हैं तो कुछ घटनाओं और परम्पराओं और कथ्यों को आधार बनाकर रची गयी हैं।

पुस्तक के अन्त तक आते-आते समाज में मौजूद गैर बराबरी, पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी मानसिकता, जातीय उत्पीड़न की सार्वभौमिकता पर आक्रोश साफ दिखने लगता है।

अन्तिम कविता ‘कंकड़’ की कठोर पंक्तियां अपने पाठक को भीतर तक झकझोरते हुए इस विचार से सहमत कराने लगती हैं कि उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ विद्रोह लाजमी है।

कठिन वक्त कविता कवि के बचपन की यादों का जीवन्त दस्तावेज है। जिसमें अध्यापिका एक बुद्धिमान बच्चे को कोमल भावनाओं को सिर्फ इसलिए आहत करती है कि बच्चा दलित है।

बचपन से शुरू हुआ यह सिलसिला पग-पग पर जारी रहा है। लेकिन कवि ने खामोशी के बजाय कहने पर विश्वास करता है।

उस बच्चे के लिए कौन सा वक्त होगा कठिन

जिसके कान को कागज़ से पकड़कर

मास्टरनी ने शब्द उमेठे थे

‘‘तूने अपने नाम के आगे चंद्र क्यों लगाया रे’’…

जब भी मैं इस कविता की पंक्तियों को पढ़ती हूँ तो मुझे और ज्यादा शिददत से महसूस होने लगता है कि यह दुनिया बदलनी चाहिए। समाज के आमूल-चूल परिवर्तन की परिभाषा ज्यादा विस्तृत लगने लगती है।

कोई भी शोषित उत्पीड़ित तबका जब इस शोषणकारी व्यवस्था में अपमान, उपेक्षा और हिंसा झेलता है तो उसके प्रतिरोध को किसी पैमाने में तौला नहीं जा सकता है।

जातिगत हिंसा एक ठोस तथ्य है और यह हर स्तर पर, हर उम्र में मौजूद रहती है, यह निवर्विवाद सत्य है।

‘‘मडू लेसा पचु हर…’’

बचपन के झगड़ों में

मेरे साथ के बच्चे किसी बहस में

अक्सर मुझे ये कहते थे

फिर हंसते थे ज़ोर से

उनकी निगाह कहती थी

कि वो जीत गये हैं

मैं समझ नहीं पाता था

कि मैं कैसे हार गया

और क्या मतलब है इसका…

अपनी जिन्दगी के बेहतरीन अवसरों पर झेले गये अपमान व तिरस्कार को कवि ने अपने तरीके से दुनिया के समक्ष रखने का साहस किया है।

यदि वह तरीका स्थापित मानदण्डों के अनुरूप न भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सदियों से तिरस्कृत जाति दंश का आक्रोश परम्परागत भाषा-शैली में निकल ही नहीं सकता है। इसलिए नये बिम्बों, प्रतीकों और प्रतिमानों को स्थापित करना ही होगा।

‘रास्ता लाश के पास है’ है कविता सवर्ण मानसिकता को नंगा करते हुए समाज से प्रश्न कर रही है कि एक दलित को ताज़िन्दगी तो जातिगत अपमान झेलना पड़ता है, मौत के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है तो क्या यह लोकतन्त्र है?

जहां एक दलित भोजन माता के हाथ का खाना सवर्ण बच्चे खाने से इन्कार कर दें, जहां किसी दुल्हे की बरात को रोककर घोड़े से उतारा जा सकता है, युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

दलित महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा पर चुप्पी रहती है, किसी दलित बच्चे को इसलिए मरना पडत़ा है कि उसने सवर्ण शिक्षक के पानी के मटके को छू दिया।

तब इस घृणित जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए परम्परागत तरीके क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं प्रस्थापनाओं को पलटने की शुरूआत करनी चाहिए?

सामंत तुम फिर आ गये

नहीं जान सकते हो एक रात में तुम

कि जब मेरी मां तुम्हारी डयोढ़ी के बाहर

गाती है चैत की ऋतु

तो जिस फासले से तुम्हारी मां

उसकी धोती में डाला करती है

मडुवा, भांग के बीज और बीड़ी का बंडल

वो फसला बहुत बड़ा होता है।

एक रात से बड़ा

एक प्रकाशवर्ष से बड़ा

तुम एक रात में आकाशगंगा को पार कर सकते हो???

पहाड़ में पलायन एक समस्या है लेकिन जब बेरोजगार युवा शहर जाते हैं तो उनके बीच बराबरी के रिश्ते बन जाते हैं।

इसलिए कवि पलायन को सही ठहराता है। नौकरीपेशा युवा फैक्ट्री में काम करते हुए दस बाय दस के कमरे में एक साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपने गांव की ओर आने लगते हैं तो दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो जाती है।

तुम्हें पता है

मुझे भी याद आती है

पहाड़ी पर बसे अपने गांव की

लेकिन मैं तुम्हारी तरह

वहां लौटने को नहीं हूँ बेचैन

क्योंकि वहां लौटते ही

मैं हो जाऊंगा हलिया

और तुम बन जाओगे जिमदार

मुझे तो गांव की वादी तंग लगती है

और ज्यादा खुला लगता है

यह दस बाई दस का कमरा….

हिमालय दलित है में ऐसे तो महिलाओं पर केन्द्रित कईं कविताएं हैं। लेकिन जिस पहली कविता ने मुझे अधिक प्रभावित किया, वह थी मैनोपाज।

किसी प्रौढ़ महिला के एकदम आन्तिरक परिवर्तन को करीब से महसूस करते युवक की गहरी व संवेदनशील नज़र और उसको शब्दों में उतारने की कला की मैं कायल हो गयी।

संस्कृतियों में उर्वर स्त्री ज़मीनों को बांझ बनाने का कारण बताई गई हैं.

लेकिन अब वह इस शाप से छूट जायेगी

अब वो पवित्र बुतों के कान उमेठ पाएगी गर्भगृहों में घुसकर

वो इंसान से औरत बनी औरत से मशीन बना दी गयी

ये क्रम उलट रहा है….

पुस्तक में ऐसे साहित्य पर प्रश्न खड़े किये हैं जो श्रम को सुन्दर बताता है। कवि का मानना है कि कोई भी श्रम तभी सुन्दर होता है जबकि वह स्वयं के लिए किया जाता है।

मालिक के लिए या मजबूरी में किया गया श्रम शोषण पर आधारित होता है इसलिए वह सुन्दर नहीं हो सकता है। पहाड़ की औरतें जो हाड़तोड़ श्रम करती हैं, उसमें वे अपनी जान गंवाती हैं उसको कैसे सुन्दर कहा जा सकता है।

वे औरतें इतनी उंचाई से गिरती हैं

कि उंचाई शब्द अभिशाप लगता है

वो इतनी नीचे गिरती हैं

कि उनकी देह पर एक भी कपड़ा नहीं बचता

और कई बार कपड़ा ही बच पाता है कोई

देह जैसा कुछ नहीं बचता…

झूसिया दमाई दमाऊ, वाद्य बजाने वाले मशहूर दलित कलाकार का जिक्र, ब्राहम्णवादी वर्चस्व की उन जड़ों की और ईशारा करता है जिनको परम्परा मानकर कभी सवालों के घेरे में नहीं लाया जाता।

कवि उस मूढ़ देवता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है जो स्वयं ही निरीह है। देवता, दलित झूसिया दमाई से मिलना चाहता है जो अपने दमाऊ की आवाज़ से उसके शरीर को झंकृत कर देता है। लेकिन देवता चाहते हुए भी ब्राह्मणीय व्यवस्था की बेड़ियो को तोड़कर मन्दिर से बाहर आकर उस इन्सान से नहीं मिल सकता।

और झूसिया (दलित) को मन्दिर के भीतर जाने की ईजाजत नहीं है। इस द्वन्द्व को जो बेबाक धार कवि ने दी है वह तीखा तो है ही, शानदार भी है।

यहां सब चाहतें किसी की पूरी नहीं हुई

देवता की ये चाहत भी ऐसी ही रह गई

वो झूसिया को देखे बिना फिर से मर गया

क्योंकि देवता मंदिर के बाहर आ नहीं सकता

और झूसिया मंदिर के भीतर जा नहीं सकता…

आमतौर उत्तराखण्ड के जातिगत उत्पीड़न को लेकर बहुत ही कम चर्चा होती है और साहित्य भी कम ही मिलता है।

कभी सपाट बयानी से तो कभी गुस्से, प्रतिरोध और आक्रोश से अपने विचारों को व्यक्त करके मोहन ने जो प्रश्न उठाये हैं वह महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उत्तराखण्डी समाज के जातीय अन्तरविरोधों को दुनिया के सामने उघाड़ कर रख दिया है।

गांव में कोई चीज़ नहीं होती अकेली

वहां हमेशा दो होते हैं

दो रास्ते

दो नौले

दो थान

दो पुजारी

दो देवता

दो तरह का होता है पिठ्या

गीला और सूखा

दो हमउम्र औरतें होती हैं

एक पूरे गांव की काखी

एक पूरे गांव की भाभी….

लोक संस्कृति विषय पर कवि ने बहुत लम्बी कविताएं लिखी हैं। उनका मानना है कि यह किसकी और कौन सी लोक संस्कृति है?

जिसमें दलित और स्त्री को अछूत माना गया है, मन्दिरों और तथाकथित पवित्र जगहों के भीतर उनका जाना वर्जित किया गया है? जहां पर श्रम करने वाले और दुनिया को बनाने वालों को इन्सान ही नहीं माना जाता है।

जिस लोकसंस्कृति में औरत और दलित को रुलाया जाता है, नचाया जाता है, अपमानित किया जाता है और बहिष्कृत किया जाता है तो ऐसी लोकसंस्कृति को खतम होना ही चाहिए। यह लोक की नहीं, वर्चस्वशालियों की संस्कृति है जिसमें एक ऊंचा है और दूसरा नीच।

ढोली

हुडक्या

मिरासी

कंजड़

नट

मदारी

कालबेलिया

बैनेदी

रुदाली

मंगनियार

बादी

बाजगी

और भी हैं कई हंुनरमंद

और भी हैं कईं असम्मानित

जब ये पैदा होते हैं

तो पैदा होती है आपकी संस्कृति…

उत्तराखण्ड की ब्राह्मणवादी वर्चस्व की संस्कृति में छोटी धोती, लम्बी धोती स्तरीकरण का मानक है। जिसमें पण्डितों के भीतर भी भेद है। श्रम करने वाले, हल चलाने वाले ब्राहम्णों की धोती छोटी होती है और बैठकर कथा बांचने और घण्टी बजाने वाले ब्राह्मणों की धोती लम्बी होती है।

मुझे जब यह ज्ञान पहली बार हुआ, तभी मुझे लगा था कि जाति की जिन परतों के भीतर यह समाज दबा हुआ है वह तभी मुक्त हो सकता है जब आर्थिक संसाधनों पर बराबरी का मालिकाना हक हो, श्रम का सम्मान हो। दलितों और स्त्रियों का भूमिहीन होना उनके दमित होने का महत्वपूर्ण कारक है, इसको नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें-

- सू लिज्ही की कविताएंः ‘मालूम पड़ता है, एक मुर्दा अपने ताबूत का ढक्कन हटा रहा है’

- या तो बंदूक या बेड़ी, सबकुछ या कुछ भी नहीं, हम सब या कोई नहीं! -बर्तोल्त ब्रेख्त की कविता

लेकिन फिर भी मोहन की कविताएं मुझे अपील करती हैं, क्योंकि मैंने स्वयं गांवों में जातिगत और पितृसत्तात्मतक वर्चस्व की संस्कृति को करीब से देखा है, मन्दिरों के भीतर न जाने देना, जातिगत पहचान के कारण उपेक्षा व अपमान करना स्वभाविक व्यवहार मान लिया जाता है।

भले ही उत्तराखण्ड के भूगोल के कारण यहां पर उत्तरप्रदेश और बिहार की तरह तीखे जातीय संघर्ष नहीं दिखते, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर जाति व्यवस्था की जडे़ यहां गहरे धंसी हुई हैं जो पूरे समाज को संचालित करती हैं।

जब संस्कृति ही एक पिरामिड हो

तो इसके पहले

‘लोक‘ लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता

जैसे तंत्र के पहले ‘लोक’ होने का मतलब

लोकतन्त्र तो नहीं होता

तुम जो लोक संस्कृति के पहरुवे बने हुए हो

बैठा करते हो इस पिरामिड में सबसे उंचे

और वहां से लटकती है तुम्हारी लम्बी धोती

वो इतनी लम्बी है

कि ढक लेती है पूरा पिरामिड…

कवि लोकरत्न पंत गुमानी को उत्तराखण्ड का प्रथम कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में दलित जाति और स्त्रियों जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, उसको लेकर मोहन को तीव्र आक्रोश है।

उन्होंने गम्भीरता और गहराई से अपनी भाषा में गुमानी के कवित्व पर सवाल खडे़ किये हैं और उनको लोकरत्न के तौर पर स्थापित किये जाने पर आपत्ति दर्ज की है। इस विमर्श पर चर्चा होनी ही चाहिए।

सुनो गुमानी

औरत सर पर नहीं चढ़ाओ

बगल में डुमड़ा नहीं बिठाओ

और तमाखू खूब चबाओ

लेंसिग्ंटन सलाम गुमानी

सुनो गुमानी…

दलितों और स्त्रियों के अस्तित्व से जोड़कर देखे जाने वाले गीत, वाद्य व विधाए जो कि पीड़ादायक हैं, दमित होने के लिए मजबूर करती हैं।

दमित होने का आधार बनाने वाली हर चीज़ पर प्रश्न किया जाना चाहिए। छलिया का नृत्य, रूलाना और नाचना हमेशा दलित और स्त्रियों के हिस्से ही क्यों आता है?

लोक संस्कृति की परम्पराओं रूढ़ियों को ढोने की मांग उनसे ही क्यों की जाती है? उनके श्रम से ही यह दुनिया रहने योग्य बनती है, लेकिन औरत और दलित हमेशा एक गाली क्यों होती है इस समाज में।

सभी संस्कृतियों में

सभी सभ्यताओं में

सभी भाषाओं में

सभी औरतों को

दी जाती है एक ही गाली

वो गाली एक औरत का नाम है

वो एक नीच जात की

नाचने वाली औरत का नाम है…

समाज की पितृसत्तात्मक संस्कृति में पुरुष के वर्चस्वशाली और औरतों को दमित तथा जाति वर्चस्वता के सोपान में भी निचले पायदान पर ही माना जाता है।

यानी कि औरत दलितों में भी दलित है। स्त्री को दमित करने के लिए पितृसत्ता बलात्कार के क्रूर हथियार को इस्तेमाल करती है। परिवार व समाज के भीतर हमेशा पुरुष स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है।

पुरुषों ने जीते और जलाये नगर

बनायी नगरवधुएं और रखैलें

जिस तरह पुरुषों ने ये दुनिया बनाई है

वैसे ही ईज़ाद किया है बलात्कार भी

बलात्कार स्त्री के शरीर का नहीं

पुरुष के दिमाग़ का मसला है

और पुरुष का दिमाग़ उसी दुनिया में बनता है

जो पुरुषों ने बनाई है…

जात का आावरण हर जगह, हर समय मौजूद होता है, सि़द्धान्तों में अन्तरजातीय प्रेम, विवाह करने की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं।

‘कहां’ और ‘जगह’ ये दो प्रेम कविताएं हमारे सामन्ती, गैरबराबरी व अलोकतान्त्रिक समाज का आईना हैं। सामान्य तौर पर ही हमारा समाज प्रेम के प्रति असंवेदनशील है। अपना जीवन साथी चुनने और प्रेम करने के प्राकृतिक अधिकार पर भी यहां पहरे लगाये जाते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि वे खुल कर मिल सकें। जाति, धर्म और पितृसत्ता की फरमानी प्रत्येक स्तर पर मौजूद है। .

मेरी प्यारी बताओ तो

वो कौन सी जगह है

इस धरती पर

जहां कुछ न हो

जात जैसा

कृत्रिम अनश्वर और स्थायी निरोध…

———————————-

बहुत ही छोटा है वह ईश्वर

जिसने बनाई इतनी छोटी धरती

जिसमें इतनी भी जगह नही,

कि तुम और मैं

यहां एक साथ रह पायें…

जिस समाज में एक संवेदनशील सक्षम इन्सान को पग-पग पर इसलिए अपमानित और उपेक्षित कर दिया जाय कि वह दलित है।

ऐसे में उसका ब्राह्ममणीय संस्कृति विचारों, पितृसत्ता, साम्राज्यों, सभ्यताओं के साथ ही साहित्य में स्थापित परम्परा के निहितार्थों और मुहावरों को पलटने का दुस्साहस करना जायज है।

जब कोई पण्डित केवल जनेऊ पहनकर दलित के छूने से अपवित्र हो जाता हो तो कवि का यह कहना कि…

तुम्हारी बदबूदार आत्मीयता

तुम्हारी बदबूदार लोक संस्कृति

दोनों में ही द्याव फटे

दोनो में ही बजर पड़े…

तो वह बिल्कुल सही बात कहता है। उसके भीतर सुलग रही आग निराधार नहीं है, उसने वर्तमान के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है इसलिए इसको स्वीकार्य किया ही जाना चाहिए।

पुस्तक में कुंवर प्रसून की वैचारिकी और उनकी स्पष्ट पक्षधरता से कवि प्रभावित है, इसलिए वह उनको अपना पुरखा मानता है।

उसका मानना है कि निर्णायक मौकों पर चाहे उत्तराखण्ड आन्दोलन में आरक्षण के विरूद्ध उठी आवाज़ के साथ न खड़ा होने का फैसला हो या फिर अन्य जातिगत मुददों पर पक्ष लेना हो। इस सब में कुंवर प्रसून उत्तराखण्ड के अन्य प्रगतिशीलों से बहुत आगे निकल गये।

उत्तराखण्डी समाज में मौजूद जातीय उत्पीड़न पर प्रगतिशील माने जाने वाले कई अन्य कवियों व लेखकों ने कोई सार्थक हस्तक्षेप नहीं किया इस पर मोहन ने साफ़ और तीखे शब्दों में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। मैं समझती हूँ कि समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं उन पर स्वस्थ व सार्थक चर्चा की जानी चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी आग्रह है कि देश काल परिस्थितियां किसी भी इन्सान को गढ़ती और बनाती हैं, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति, लेखक आदि का आकलन सापेक्ष तरीके से, समग्रता में किया जाना चाहिए। आलोचना के साथ ही उसके सकारात्मकता कार्यों को भी दर्ज किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें-

- ‘जब 6 लोगों का परिवार एक तंग कमरे में रहता है और ईश्वर के पास विशाल अट्टालिका!’ सबीर हका की कविताएं

- सू लिज्ही की कविताएंः ‘मज़दूरी पर्दों में छुपी है, जैसे नौजवान मज़दूर अपने दिल में दफ्न रखते हैं मोहब्बत’

जाति और पितृसत्ता समाज का बुनियादी अन्तरविरोध है, इसको राजनीतिक रूप में समझने की जरूरत है।

दलित और औरत एक सम्पूर्ण वर्गीय संरचना का हिस्सा हैं। इनके सम्बोधित किये बिना किसी भी समाज में बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी तथ्य है कि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है।

सम्पत्ति पर मालिकाना हक न होने के कारण स्त्री और दलित दोनों ही वर्चस्व की सत्ता के अधीन दमित होते हैं। सम्पत्ति अथवा भूमि पर मालिकाना हक हासिल किये बिना, जाति व्यवस्था के सांस्कृतिक आधार को खतम करना कठिन है। वर्गीय आधार की जडों को हिलाये बिना हम जाति व्यवस्था को पूरी तरह नहीं खतम कर सकते।

इसको पूरा करने के लिए हमें समाज के शोषित, दमित, मेहनतकश मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और समाज के तमाम उत्पीड़ित तबकों के साथ सामूहिकता दर्ज करनी पडे़गी।

समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए हमें हजार-’हजार सांस्कृतिक क्रान्तिया करनी होंगी, तभी वास्तव में समाज में बराबरी हो सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सामूहिकता ने ही वर्चस्व की संस्कृतियां नष्ट की हैं, साम्राज्य ध्वस्त किये, तख्त गिराये हैं, ताज उछाले हैं..

पुस्तक का नाम- हिमालय दलित है, पृष्ठों की संख्या- 264, लेखक- मोहन मुक्त, प्रकाशक – समय साक्ष्य, देहरादून मूल्य 295 रु

(जनज्वार से साभार)

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

(वर्कर्स यूनिटी के फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)