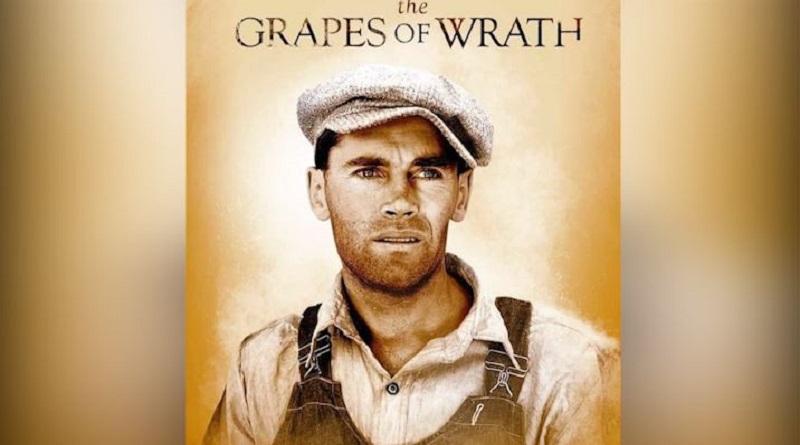

एक ज़रूरी फिल्म: ग्रेप्स ऑफ़ राथ, मंदी में अमेरिकी मजदूरों के संघर्ष की दिलचस्प कहानी

By मनीष आजाद

आज जब अपना देश और पूरी दुनिया जबरदस्त मंदी में गोते लगा रही है तो 1929-30 की विकराल मंदी की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ‘The Grapes of Wrath’ शिद्दत से याद आ रही है।

अमरीका के मशहूर डायरेक्टर ‘जान फोर्ड’ द्वारा 1940 में बनायी गयी यह फिल्म इसी नाम के ‘जान स्टीनबेग’ के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है।

1929-30 की मन्दी की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मानव जाति के अन्तहीन दुखों और उसके शाश्वत संघर्ष और बेहतर जीवन के प्रति उसकी दुर्धष जिजीविषा की अद्भुत कहानी है।

मन्दी के चक्रव्यूह में फंस कर या यो कहें कि फंसा कर जब बड़े पैमाने पर किसानों की जमीनें बड़े-बड़े फार्मरों और पूंजीपतियों के पास चली गयी तो उनके पास पेट की भूख मिटाने के लिए बड़े शहरों की ओर कूच करना उनकी मजबूरी बन गयी।

अमेरिका में विकसित पूंजीवाद की जो भव्य तस्वीर खींची जाती है, उसकी नींव इन्हीं गरीब किसानों के दुखों, उनकी बेबसी, उनके दर्द और उनके खून पसीने से बनी है।

ये भी पढ़ें-

- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म

- अमेरिका में ताबड़तोड़ हड़तालें मज़दूर वर्ग के नए उभार का संकेत हैं?

यह फिल्म ऐसे ही किसान परिवार की कहानी कहती है जो एक कम्पनी के हाथों अपनी ज़मीन छिन जाने के बाद मजदूरी करने के लिए कैलीफोर्निया की ओर चल देता है। इस यात्रा के दौरान बहुत से हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न होते हैं।

फिल्म का यह यथार्थ अभी कुछ दिन पहले ही भारत का यथार्थ था, जब क्रूर लाकडाउन के बाद लाखों मजदूर हज़ारो किलोमीटर की यात्रा अपने नन्हे बच्चों गर्भवती महिलाओं, बूढ़े माता-पिताओं के साथ करने को मजबूर कर दिए गए थे.

बहरहाल फिल्म में परिवार का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग किसी भी स्थिति में अपनी धरती नहीं छोड़ना चाहता।

वह इस तर्क को कतई नहीं समझ पाता कि पीढ़ियों से जिस जमीन पर अपना मेहनत व पसीना बहाया वह आज अपनी क्यों नहीं है। इसी गम में रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है।

70 के दौरान बनी फिल्म ‘गर्महवा’ का वह दृश्य याद कीजिये जिसमें परिवार की बूढ़ी अम्मा अपना पुश्तैनी घर किसी कीमत पर छोड़ कर नहीं जाना चाहती। हालांकि विस्थापन का वह एक अलग पहलू था। ये दोनो दृश्य दर्शक को भीतर तक हिला देते हैं।

आगे चलकर बूढ़े दादा के गम में बूढ़ी दादी भी चल बसती हैं। परिवार के दो सबसे अहम और प्रिय लोगों को खोकर वे अन्ततः कैलीफोर्निया पहुंचते हैं। कैलीफोर्निया में इसी परिवार की तरह लाखों और परिवार अपना भविष्य तलाशने के लिए पहले से ही उपस्थित हैं।

उन्हें मजबूरन शहर के बाहर बनी झुग्गियों में आश्रय लेना पड़ता है। जिसकी कल्पना आप अपने शहर की झुग्गी-झोपडि़यों से आसानी से कर सकते हैं। कैलीफोर्निया शहर में बेरोजगारों की भीड़ है। वेतन नाममात्र का है। लेकिन वहां मजदूरों के संघर्ष भी हैं।

ये भी पढ़ें-

- धरती के लाल: आत्महत्या, शोषण,संघर्ष…75 साल बाद भी किसानों की स्थिति जस की तस!

- मज़दूरों पर बनी फ़िल्म ‘साल्ट आफ द अर्थ’ में ऐसा क्या था कि अमेरिकी सरकार ने बैन लगा दिया?

इन संघर्षों के सम्पर्क में आकर परिवार का बड़ा बेटा ‘टाम’ उससे प्रभावित हो जाता है और विस्थापन बेरोजगारी, झुग्गी-झोपडि़यों व पूंजीवाद को एक नए कोण से देखना शुरू करता है। उसके इस रूपान्तरण से परिवार कई बार संकट में भी पड़ जाता है और उन्हें तत्काल वह जगह छोड़नी पड़ती है।

लेकिन उसकी मां अपने बेटे की इस भावना को समझती है और दिल से उसके साथ होती है। मां-बेटे का यह रिश्ता फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है।

फिल्म के अन्त में जब बेटा परिवार छोड़कर जा रहा होता है तो वह मां से कहता है मेरी जरूरत इस परिवार से ज्यादा उन जगहों पर है जहां अन्याय, शोषण और अत्याचार है।

अन्ततः उसकी बातों से सहमति जताते हुए मां उसे भारी मन से विदा कर देती है। बेटे से मां के बिछड़ने का यह दृश्य भीतर तक हिला देता है और फिल्म को एक नया आयाम देता है।

फिल्म में मां का किरदार बेहद सशक्त है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आशावान बनी रहती है। ज्यादातर मांओं की तरह वह हर समय संघर्षरत रहते हुए जीने की राह निकाल ही लेती है।

फिल्म को देखकर हमें अपने आस-पास भी वही तस्वीर नज़र आती है जो उस वक्त के अमेरिका की थी।

ये भी पढ़ें-

- सोफ़ी शोल- द फ़ाइनल डेज़: हिटलर के कुकृत्यों का पर्दाफ़ाश करने वाली छात्रा की कहानी

- एक फ़िल्म बताती है कि कैसे मज़दूरों ने अकेले दम पर खुद का अस्पताल खड़ा कर दिया

तथाकथित विकास के नाम पर हर तरफ लोगों को जल-जंगल-जमीन से बेदखल किया जा रहा है। यानी आदिम संचय की जो प्रक्रिया अमेरिका में अपनायी गयी, वही प्रक्रिया और भी क्रूर रूप में आज भारत में अपनायी जा रही है।

दृश्य दर दृश्य फिल्म रोंगटे खड़े कर देती है। अपने देश में भी हालात आज यही कहानी कह रहे हैं। अपने जल-जंगल और जमीन के एक-एक इंच के लिए संघर्षरत जनता के हालात एक-एक करके उसमें जुड़ते जाते हैं।

फिल्म देखकर लगता है कि दमन और प्रतिरोध का वह मुसलसल सिलसिला अब तक जारी है। कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो दुनिया भर की संघर्षरत जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यह फिल्म भी उनमें से एक है। फिल्म के पात्र और उनका सांस्कृतिक परिवेश यदि बदल दिया जाए वह अनिवार्य रूप से किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। फिल्म के अंत में एक स्वप्न है. समाजवाद का स्वप्न.

आज की परिस्थिति बहुत कुछ 1929-30 की परिस्थिति से मिलती है। लेकिन आज हमारे पास जिस एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है, वह है एक यूटोपिया की, एक स्वप्न की. हमें भी एक यूटोपिया की, एक स्वप्न की आज सख्त जरूरत है।

जैसा की वेणुगोपाल अपनी कविता में कहते हैं-

न हो कुछ

सिर्फ एक सपना हो

तो भी हो सकती है शुरुआत

और

ये शुरुआत ही तो है

कि

यहाँ एक सपना है….