इंग्लैंड की तरह भारत के किसानों की ज़मीन छीन लेने के सुझाव पर ब्लूमबर्ग के विद्वानों को जवाब

By मुकेश असीम

ब्लूमबर्ग के एक ताज़ा लेख में दो ‘विद्वानों’ ने बताया है कि नए कृषि क़ानूनों से होने वाले सुधार भारत को 19वीं सदी के इंग्लैंड की भाँति औद्योगिक क्रांति और समृद्धि के रास्ते ले जायेंगे। उनका तर्क है कि भारत में भोजन महँगा है इसलिए मजदूर गरीब हैं।

इसके लिए उन्होने गेहूँ/धान की एमएसपी की तुलना शिकागो मर्केंटाइल एक्स्चेंज के फ्यूचर दामों से करते हुये दिखाया है कि वहाँ गेहूँ/चावल भारत से सस्ता है।

इसलिए जैसे 19वीं सदी के इंग्लैंड में मक्का का आयात खोल उसके दाम कम करने के लिए वहाँ के औद्योगिक विकास में बाधा बने किसानों के खिलाफ न सिर्फ वहाँ के पूंजीपति बल्कि मजदूर भी खड़े हो गए थे वैसा ही कुछ भारत में होना चाहिए।

इससे बड़े पैमाने पर श्रमिक खेती से बाहर निकल शहरों में आ जायेंगे और औद्योगिक विकास तेज होगा और मजदूरों को ऊँची मजदूरी वाले रोजगार की कमी नहीं रहेगी।

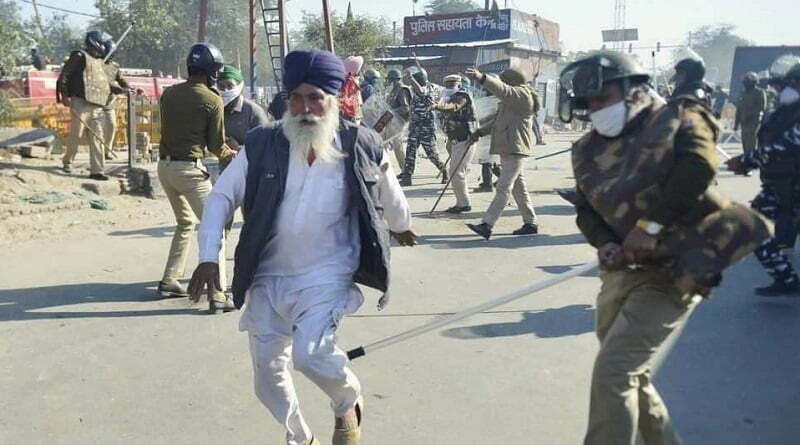

इन ‘विद्वानों’ को मोदी सरकार से एकमात्र शिकायत है कि उसने संभावित विरोध को रोकने हेतु किसानों को बहलाने-फुसलाने का रास्ता अपनाने के बजाय दमन का विकल्प चुना जिससे बात बिगड़ गई।

ब्लूमबर्ग का मालिक दुनिया के सबसे बड़े पूँजीपतियों में से है, तो उनका तर्क स्वाभाविक है। पर इसे पढ़ने के कुछ ही देर बाद लगभग यही तर्क एक वामपंथी पोस्ट में पढ़ने को मिला – कॉर्पोरेट फ़ार्मिंग शुरू होने से मजदूरों को ऊँची मजदूरी दर पर ढेरों रोजगार का रास्ता खुल जायेगा और उनकी परचेजिंग पॉवर बढ़ जायेगी। निश्चय ही इससे औद्योगिक विकास होगा।

इसलिए किसानों के मुक़ाबले कॉर्पोरेट पूंजीपति का समर्थन करना बनता है खास तौर पर इसलिए कि निजी किसान पूंजीपति के मुक़ाबले अधिक जातिवादी, पितृसत्तात्मक, सांप्रदायिक और नृशंस शोषक हैं और कॉर्पोरेट खेती में मजदूरों को इन सबसे राहत मिलेगी, शोषण की नृशंसता कम होगी।

सपना बहुत मनमोहक है। अगर मौजूदा भारतीय पूंजीवाद में ऐसा करने की आधी-अधूरी क्षमता भी हो तो निश्चय ही कृषि क़ानूनों के समर्थन में यह मजबूत तर्क होगा। पर क्या हकीकत में ऐसी संभावना है?

दामों की तुलना

एमएसपी और शिकागो एक्सचेंज के जिन दामों की तुलना की गई है वह उपभोक्ता दाम नहीं किसानों से खरीद या थोक व्यापार के दाम हैं। निश्चित ही इनमें एमएसपी अधिक है, हालाँकि भारत में भी अधिकांश किसानों को मिलने वाले खुले बाजार के दामों को लें तो दाम भारत में ही कम हैं।

पर तर्क तो श्रमिकों को सस्ता भोजन मिलने का है तब गेहूँ/चावल के जो दाम उपभोक्ता चुकाता है उनकी तुलना क्यों नहीं? क्या इसलिये कि इससे पूरा झूठ सामने आ जाता कि खुले बाजार वाले कृषि क़ानूनों से किसान को मिलने वाला दाम तो निश्चित ही गिरेगा।

लेकिन शहरी-ग्रामीण उपभोक्ता जिन दामों पर खरीदेगा वह आज के इजारेदारी युग में खास तौर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के मद्देनजर घटने के बजाय बढ़ जायेंगे? यह तुलना करते ही लेख का पूरा आधार ही समाप्त हो जाता अतः वह तुलना की ही नहीं गई।

दूसरे, भारत में पहले से ही बेरोजगार श्रमिकों की एक बड़ी फौज है और वास्तविक मजदूरी दर गिर रही है।

कृषि क़ानूनों के बनने से अगर बड़े पैमाने पर मजदूर खेती से उद्योगों में आएंगे तो श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से रोजगार और मजदूरी की स्थिति में सुधार कैसे होगा? इससे तो मजदूरों की सौदेबाजी की क्षमता व उनकी मजदूरी और भी गिरेगी तथा उनके शोषण की दर तेज होगी। पिछले कई सालों में पहले ही ऐसा हो रहा है। अगर इससे मजदूरी दर बढ़ती तो पूंजीपति इसके समर्थन में क्यों होते?

तीसरे, मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ है कि औद्योगिक माल की खपत मजदूरों की परचेजिंग पावर पर निर्भर नहीं करती क्योंकि उनकी कुल मजदूरी अर्थात आय कुल उत्पादित मूल्य का एक छोटा हिस्सा ही होती है। अतः उत्पादित माल की खपत खुद पूँजीपतियों के निजी व उत्पादक उपभोग पर निर्भर होती है।

पर भारतीय पूंजीवाद में तो पहले ही ‘अति’-उत्पादन और प्रति इकाई पूंजी पर गिरती लाभ दर की वजह से उत्पादक निवेश लगभग ठप है। तब मजदूरों की आपूर्ति बढ़ने से नया उत्पादक निवेश, रोजगार और मजदूरी दर कैसे बढ़ जायेंगे? इससे औद्योगिक विकास का रास्ता कैसे खुलेगा?

चौथे, खुद इंग्लैंड में भी बड़े सामंती भूपतियों द्वारा किसानों को बाड़ाबंदी के जरिये बेदखल करने से मजदूरी और खुशहाली नहीं बढ़ी थी बल्कि इसने नए उभरते औद्योगिक पूँजीपतियों को बेहद दरिद्र मजदूरों की आपूर्ति बढ़ाई थी जिनके भयंकर शोषण और उपनिवेशों की निर्दय लूटमार के बल पर ही अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति सम्पन्न हुई थी।

वह भी तब जब इन ‘फालतू’ हुये किसानों के एक बड़े हिस्से को अमरीकी व आस्ट्रेलियाई महाद्वीपों में बलपूर्वक ‘निर्यात’ कर दिया गया था जैसा करने का कोई उपाय भारतीय पूंजीवाद के पास नहीं है।

हाँ, यह बात सही है कि निजी किसान जातिवादी, पितृसत्तात्मक, आदि प्रवृत्तियों के शिकार हैं पर क्या भारतीय पूंजीवाद इन प्रवृत्तियों से लड़ रहा है या वह खुद भी इन प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों का प्रयोग कर एक फासिस्ट पार्टी को सत्ता में लाया है? क्या भारत के पहले से ही बीमार पूंजीवाद से व्यापक औद्योगिक विकास तथा इन प्रवृत्तियों के खिलाफ ‘प्रगतिशील’ संघर्ष की कोई वास्तविक आशा है? या यह आशा एकमात्र पूंजीवाद के खिलाफ होने वाले संघर्ष से ही की जा सकती है?

अतः बहस का विषय यह तो हो सकता है कि किसान आंदोलन की कितनी प्रगतिशील या प्रतिक्रियावादी भूमिका है, किसानों का कौन हिस्सा पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता कर लेगा और कौन सा उसके विरुद्ध संघर्ष में आगे बढ़ सकता है।

मजदूर वर्ग को किसानों के मेहनतकश हिस्से को पूंजीवाद में ही तरक्की के भ्रमजाल से निकालकर उसके विरुद्ध साझा संघर्ष में कैसे लाना चाहिये, आदि, पर किसानों के खिलाफ पूंजीपति वर्ग की जीत और उनकी बेदखली से आज के भारत में मजदूरों की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगाने वालों को क्या समझा जाए?

(ब्लूमबर्ग पर छपा ये मूल लेख यहां पढ़ सकते हैं।)

वर्कर्स यूनिटी के समर्थकों से एक अपील, मज़दूरों की अपनी मीडिया खड़ी करने में सहयोग करें

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)